防水工事の耐用年数を工法別に解説|長持ちさせるためのポイントも紹介

防水工事の耐用年数は、一般的に10〜15年程度が目安とされています。

耐用年数を過ぎた防水層を放置すると、ひび割れや膨れ、剥がれなどの劣化が進行し、雨漏りや内部構造の腐食といった深刻な被害につながりかねません。

この記事では、神奈川の防水工事のプロフェッショナル「大進双建」が、防水工事の耐用年数を工法別に解説し、長持ちさせるメンテナンス方法も紹介します。

| このコラムのポイント |

|---|

|

Contents

防水工事の耐用年数の目安|工法別一覧

防水工事の工法によって耐用年数や特徴が異なります。

主な工法ごとの耐用年数は以下のとおりです。

| 工法 | 耐用年数の目安 |

|---|---|

| ウレタン防水 (密着工法・通気緩衝工法) |

約5年~約12年 |

| FRP防水 | 約5年~約12年 |

| シート防水 (塩ビシート・ゴムシート) |

約10年~約15年 |

これらはあくまで目安であり、使用するトップコートの種類や施工する部位や環境によっても異なります。

以下では、それぞれの工法の特徴を詳しくみていきます。

大進双建では、多くの防水工事で培ったノウハウを活かし、建物の状態に合わせたメンテナンス方法をご提案しています。

ウレタン防水

ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を形成する工法です。

継ぎ目のない仕上がりになるため、複雑な形状の屋上やベランダ、バルコニーにも対応できます。

主な施工方法には「密着工法」と「通気緩衝工法」があり、下地や建物の状態に応じて選択されます。

紫外線や摩耗による劣化を防ぐため、5〜6年ごとにトップコートの塗り替えが必要です。

ウレタン防水については、こちらのコラムでも解説しています。

>関連リンク:ウレタン防水とは?選ばれる理由と注意点を解説|施工工程やメンテナンス方法も紹介

FRP防水

FRP防水は、ガラス繊維で補強されたプラスチック(繊維強化プラスチック)を用いる工法です。

硬化後は非常に強度が高く、軽量で耐摩耗性にも優れています。

歩行頻度の高いベランダやバルコニーなど、狭い面積の防水に多く採用されます。

表面の色あせや細かなひび割れが見られた場合は、トップコートの塗り替えや部分補修で防水性能を維持するのが一般的です。

FRP防水については、こちらのコラムでも詳しく解説しています。

>関連リンク:ベランダに適しているFRP防水の4つのメリットと3つのデメリットを解説|費用や耐久性も解説

シート防水

シート防水は、塩化ビニル(塩ビ)や合成ゴム製の防水シートを接着または固定して防水層を作る工法です。

シートの厚みや素材により特性が異なり、塩ビシート防水は耐候性に優れ、紫外線や熱による劣化が少ないのが特徴です。

一方で、ゴムシート防水は柔軟性が高く、下地の動きにも追従しやすい特性があります。

施工時に厚みの均一性が確保されるため品質が安定し、大規模な屋上や陸屋根に多く採用されています。

ただし、複雑な形状や細かな凹凸の多い場所には不向きで、継ぎ目部分の劣化や浮きが発生しやすいため、定期点検と部分補修が重要です。

シート防水については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

>関連リンク:シート防水の種類と特徴|メリット・デメリットから工法、メンテナンス方法まで解説

部位別に見る防水工事の耐用年数

防水工事は、施工する部位によっても耐用年数や劣化の進み方が異なります。

屋上防水

屋上防水の耐用年数は工法によって異なりますが、一般的には8~30年が目安です。

直射日光や雨風の影響を強く受けるため、ひび割れ、膨れ、排水不良などが劣化のサインとなります。

屋上防水については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

>関連コラム:屋上防水の種類と選び方|メリット・デメリットから費用相場も解説

ベランダ・バルコニー防水

ベランダやバルコニー防水の耐用年数は、FRP防水やウレタン防水の場合で10~12年ほどです。

歩行や家具の設置による摩耗、植木鉢の水漏れなどで劣化が進みやすく、表面の色あせやひび割れ、塗膜の剥がれが見られたらメンテナンスのサインです。

ベランダ・バルコニーの防水工事については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

>関連リンク:ベランダ・バルコニーの防水工事とは|主な工法と手順・費用の目安まで詳しく解説

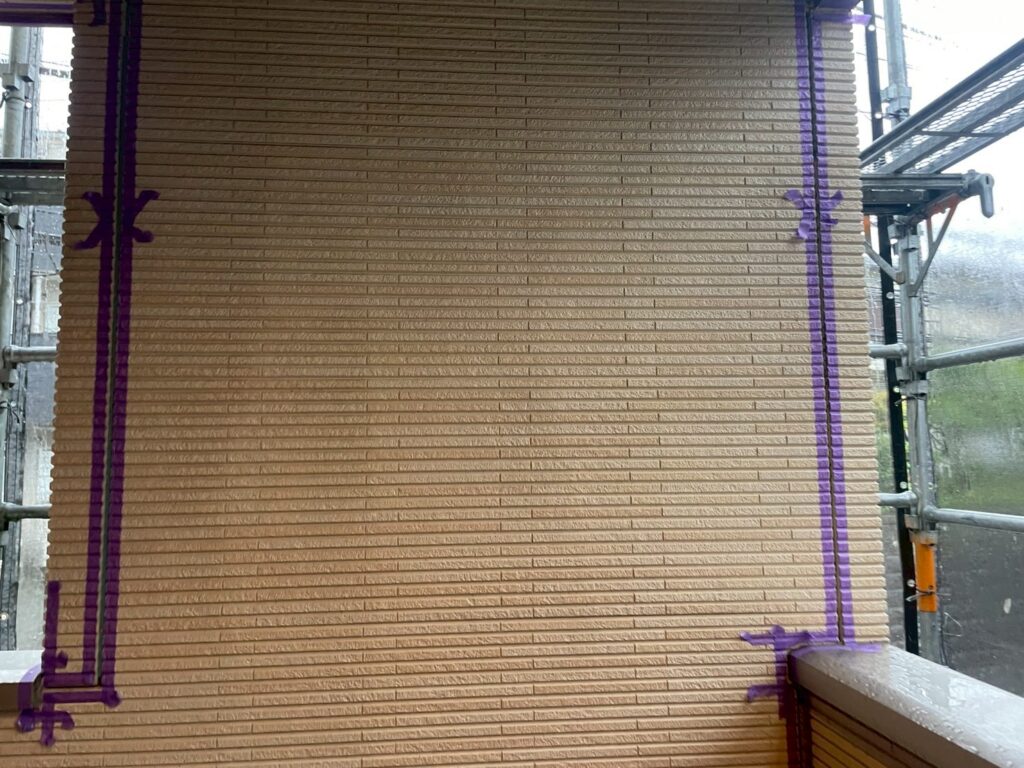

外壁シーリング防水

外壁の目地やサッシまわりに施工されるシーリング防水は、一般的に5~10年が耐用年数の目安です。

経年により硬化や収縮、ひび割れが起こり、そこから雨水が浸入するリスクが高まります。

外壁のシーリング工事については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

>関連リンク:シーリング防水工事の種類や費用相場を解説|メンテナンス時期のサインや見極め方も

防水工事の耐用年数を延ばすメンテナンス方法

防水工事は、施工後のメンテナンスによって耐用年数を大きく延ばすことが可能です。

以下のポイントを押さえて計画的なメンテナンスを行いましょう。

- 定期的な点検の実施

- 日常的な清掃

- コーキング補修やトップコートの塗り替え

- 早期補修

定期的な点検の実施

防水層の劣化は、初期段階では目視で気づきにくい場合があります。

日頃から屋上やベランダを確認し、ひび割れ・剥離・膨れ・色あせといった変化を見逃さないことが大切です。

年に1回程度の目視点検を習慣にすると、小さな異常にも早く気づけます。

5年ごとを目安に専門業者による詳細な点検を受けることもおすすめです。

排水口周辺やシーリング部など、見落としやすい箇所までしっかりチェックできます。

日常的な清掃

屋上やベランダに落ち葉やゴミがたまると、排水が滞り水たまりが発生し、防水層の劣化を加速させます。

特に雨水がたまりやすい箇所や日陰部分は湿気がこもりやすく、カビやこけの原因にもなります。

排水口はもっとも詰まりやすい場所のひとつです。

定期的に中を確認し、泥やゴミをしっかり取り除くことで、雨水の流れをスムーズに保てます。

コーキング補修やトップコートの塗り替え

ウレタン防水やFRP防水では、防水層そのものを守るトップコートが紫外線や摩耗により徐々に劣化します。

表面が色あせたり、艶がなくなってきたら塗り替えのサインです。

一般的には5年に1回程度の塗り替えが推奨され、これにより防水層の寿命を延ばすことができます。

また、排水口や外壁との取り合い部に使用されるコーキングも、経年で硬化・ひび割れが発生しやすい箇所です。

ここが劣化すると雨水が侵入する危険性が高まるため、定期的な点検と部分補修を欠かさないことが重要です。

早期補修

防水層に以下のような異常を見つけたら、放置せずにできるだけ早く補修することが大切です。

- ひび割れ

- 浮き

- ふくれ

- 色あせ

- 小さな剥離

これらは一見すると軽微に見えても、防水機能の低下が始まっているサインです。

初期段階で補修すれば、作業範囲は最小限で済み、工期や費用の負担も抑えられます。

小さな不具合を見逃さず、早期対応を心がけることが、防水工事を長持ちさせる最大のポイントです。

大進双建では、多くの防水工事で培ったノウハウを活かし、建物の状態に合わせたメンテナンス方法をご提案しています。

前回の防水工事の内容や年数、現在の防水層の診断結果をもとに、使用する材料を選定しお見積もりを作成します。お気軽にご相談ください。

防水工事を依頼する際に信頼できる会社の選び方

防水工事は施工後すぐには仕上がりの良し悪しが判断しづらく、数年後に差が出る工事です。

依頼先を選ぶ際には以下のポイントを確認しておくことが重要です。

- 保証内容と保証期間を必ず確認する

- 実績・資格・使用材料の信頼性をチェック

- 施工後のメンテナンス体制を確認する

これらを事前に確認することで、施工品質だけでなく、工事後の安心感も確保できます。

大進双建の防水工事については、こちらでも詳しく解説しています。

>関連リンク:防水工事とは?

防水工事の耐用年数についてよくある質問

最後に、防水工事の耐用年数についてよく寄せられる質問に回答します。

防水工事の「法定耐用年数」とは何ですか?

防水工事における「法定耐用年数」とは、主に税務処理のために国税庁が定めた固定資産(10万円以上)の価値があると見なされる期間を指します。

これは減価償却の計算に用いる年数であり、建物や建物附属設備の種類ごとに細かく決められています。

法定耐用年数は、実際に物が使える期間とは異なり、税法上で資産の価値が年々減少するとみなされる、いわば「会計上・税務上の基準年数」です。

実際の防水性能の寿命とは別の概念ですので、メンテナンス計画とは切り離して考える必要があります。

〈参照〉国税庁:〔資本的支出と修繕費等〕

防水工事にかかる費用はどのくらいですか?

工法や施工面積によって変わりますが、主な工法の費用の目安は以下のとおりです。

| 防水工法 | 費用の目安/㎡ |

|---|---|

| ウレタン防水・密着工法 | ・密着工法(屋上・バルコニー等):4,000円/㎡〜 ・密着工法(線防水):1,300円/m〜 |

| FRP防水 | 6,500円/㎡〜 |

| 塩ビシート防水・密着工法 | ・密着工法:5,500円/㎡〜 ・機械固定工法:6,500円/㎡〜 |

※これらの価格はあくまで目安であり、実際の費用は現場の状況や施工条件によって異なります。

防水工事に保証期間はありますか?

多くの施工会社では、工法や使用材料に応じて5〜10年程度の保証を設定しています。

ただし、保証の範囲や条件は会社ごとに異なるため、契約前に必ず内容を確認しましょう。

防水工事のことなら「大進双建」にお任せください!

防水工事は、工法によって耐用年数やメンテナンス時期が異なります。

まずは建物に使われている工法を把握し、計画的な点検と早めの補修で寿命を延ばすことが大切です。

「大進双建」では、豊富な実績と確かな技術で最適な防水工法をご提案し、施工後のメンテナンスまで一貫してサポートします。

防水工事をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

監修者情報

- 株式会社大進双建 代表取締役

-

17歳から防水工事・外壁修繕の現場で実務を開始し、大手下請け会社や官公庁工事に携わる。

8年の実務経験を経て独立後、年間30件以上の大規模修繕工事を手掛ける。

住宅、アパート、倉庫などの防水・塗装工事においても豊富な施工実績を持つ。

一級建築施工管理技士

一級ウレタン塗膜防水施工技能士

一級シーリング防水施工技能士

一級塩化ビニルシート防水施工技能士

一級アスファルトトーチ防水施工技能士

最新の投稿

- 2026.02.20防水工事シート防水と他工法の違いとは|工法ごとの向き・不向きによる防水選びを解説

- 2026.02.05防水工事トップコートとは|防水工事における役割・必要性と塗り替え時期を解説

- 2026.01.20防水工事マンション廊下の防水シート工事とは|長尺シート施工を事例で見る特徴と工事の流れ

- 2026.01.05防水工事ベランダ塗装の剥がれ補修|放置すると起きるリスクと正しい直し方